Einige Gedanken zu den Blütenfarben der Rose

„Was wird mehr beachtet als die Blütenfarben der Rose? Ihr Duft? Ihr Habitus? Mitunter deren Stacheln … “

– Müde Gedanken aus der Überlegung, wie ich die Rosen auf meiner Website ordnen sollte.

[Stichworte zum Inhalt: Symbolkraft der Rose und von Farben in verschiedenen Kulturkreisen – die Farbe „rosa“ im Sprachgebrauch heute (eine Dissertation) – Sehschwächen und die Wahrnehmung von (Rosen-) Farben – Rosengedichte und deren Deutung in einer zarten Kritik an der Liebhaberei – Rosen und Gentechnologie – Laubfarben und Blütenfarben …]

Inhalt

Weiß bis creme

Farben wirken …

Gewiss, Farben wirken – sie nehmen Einfluss auf unsere Gefühlswelt und unsere Stimmung und haben im Kontext ihre Symbolkraft. Diese Symbolkraft ist

freilich kulturell verschieden, mithin erlernt – und so manche Farben tragen in verschiedenen Kulturkreisen gar eine entgegengesetzte Bedeutung, so dass

ein (ungewollter) Verstoß gegen Gebräuche und Umgangsformen über die eigene Kultur hinaus wie aber auch innerhalb der vermeintlich vertrauten Kultur

die Folge sein kann. Na ja, bekannt ist wohl der Fauxpas: Ein Mann schenkt seiner Liebsten zum Hochzeitstag – gut gemeint – gelbe Rosen, gleich einen riesigen Strauss!

Symbol der Versöhnung, Leidenschaft Ade, verlorene Unschuld (…) – die Herzdame darf wählen! Rote Rosen

wären glücklicher gewesen … und orangefarbene auch: symbolisiert doch Orange in der Blume eine fröhliche, erfüllte und rundum glückliche Partnerschaft …

Die Farbe Weiss im Garten schafft Ruhe und Ausgleich – und ist keineswegs langweilig! Ein rein weisser Garten, geschickt kombiniert mit verschiedenen Grün- und Blautönen

von Gehölzen und Gräsern, hat eine stille, geheimnisvolle Ausstrahlung.

Über die Symbolkraft von Blumen und Farben allgemein, siehe den Buchtipp.

Rosa bis pink

Die Farbe der Rose ist Rosa!

Die Farbe Rosa ist die Namengeberin der Königin: aus dem Lateinischen benennt rosa die Farbe und die Rosenpflanze zugleich. Übernommen im Alt- und Mittelhochdeutschen finden wir

auch heute die Verwendung des Wortes Rosa nur im Zusammenhang heraus, ob Rosa (Art) oder Rosa (Farbe) gemeint ist.

Die Farbe Rosa ist eine Lichtfarbe, hell, freundlich, strahlend. Das Englische Wort pink ist in der Herkunft zwar unklar, entspricht jedoch rosafarben im deutschen Sprachgebrauch,

wenngleich mit dem Zusatz vermerkt, dass pink im deutschsprachigen Raum in der Regel als ein kräftiges Rosa verstanden wird. So auch hier, auf meiner Website.

Pink als ein tieferes, gesättigteres Rosa. Die folgenden Farbcodes mögen helfen:

#ffc0cb; — rosa (engl. pink) #ff1493; — pink (engl. deep pink)

Die positive Symbolkraft von Rosa zeigt sich im Garten wie in der Sprache gleichermaßen: Rosa belebt, frischt auf und gestaltet den Garten einladend, spielerisch, jedoch durchaus auch edel und klassisch. In der Sprache

finden wir „Baby Rosa“ bis „Queen Pink, Champagne Rosa“ oder „rosé“ als Farbe eines Weins; „rosige Zeiten“ des Deutschen oder das amerikanische „looks like she’s in the pink“ –

was in etwa meint, „die Dame ist das blühende Leben“ (frisch, gesund, strahlend) – zeigen, dass Rosa einen sanften, wohlwollenden und lebendigen Farbton beschreibt.

Selbst in den negativen Wendungen von naiv, kindlich oder (verzeihen Sie mir) weiblich[1] bleibt die positive Grundnote erhalten: Die „rosigen (guten, vielversprechenden) Zeiten“ sind mitunter halt auch nur durch eine „rosa-roten (naive, beschönigende) Brille“ gesehen. Was im Kontext jedoch verzeihlich sei …

Die Rose und das Schwein

Anstatt einer Fabel, einen Ausflug in die Wissenschaft …

Zur Semantik der Farbadjektive rosa, pink und rot [PDF]. Dissertation von Caroline Kaufmann, 2006.

Das Farbwort rosa bezieht sich häufiger auf künstliche als auf natürliche Farbträger (…) [S. 310f.]

, nämlich im Verhältnis rund drei zu eins. Hätte ich umgekehrt vermutet.

Die größte natürliche Farbträgerkategorie ist die Pflanze; dabei bezeichnet rosa besonders oft die Farbe von Blumen (und hier vor allem von Rosenblüten).

– Gut, die vertraute Herleitung des Adjektivs rosa aus dem Latein, rosa = Rose; (bei Kaufmann etwas unglücklich ‘Edelrose’

genannt, ebd. S. 312f).

Doch diese Herleitung habe offenbar nicht mehr die tragende Bedeutung:

Diese Dominanz dürfte mit der Zeit deutlich zurückgegangen sein; nach und nach tauchten in den Wörterbüchern auch andere Vergleichsobjekte auf. Den meisten heutigen Sprachbenutzern ist die Rose als Benennungsgrund von rosa wahrscheinlich nicht mehr präsent.

[ebd., Hervorhebung v. mir]

So vermutet es Frau Kaufmann, wenngleich gestützt auf diverse Studien und Analysen von Wörterbüchern.

Man darf einmal selbst spekulieren: Die Welt der Rosen heute ist offenbar zu vielfältig und bunt geworden, vielfältiger und bunter als in der Erfahrung der alten Lateiner. Dieser alte Benennungsgrund

Rose für rosa ist heutzutage möglicherweise zu akademisch gedacht und entspricht schlicht nicht mehr unserem Erfahrungsschatz?

Das Schwein habe die Vorreiterrolle der Rose abgelöst, insoweit nach einem aktuellen, zeitgenössischen prototypischen [natürlichen] Farbträger

von rosa gesucht werde. Man müsste allerdings auch hier hinzufügen: Das heutige (Zucht-) Schwein und seine Darstellung in Werbung und Filmen. Denn dem alten Lateiner dürfte die Verknüpfung rosa mit seinem zeitgenössischen Schwein abwegig erschienen sein. Hätte der alte Lateiner das Wort rosa erstmalig auf die Hautfarbe seines Schweins bezogen, stünde dieses Wort heute wohl irgendwo im Kontext zwischen grau-schwarz-braun.

Die Bezüge zu rosa sind in der Überlieferung der (papierenen, etymologischen) Ursprünge halt andere als in dem sich wandelnden Sprachgebrauch (der Jahrhunderte). Diesem Gedanken mag man folgen.

Dennoch: im aktuellen (deutschen) Sprachgebrauch das Schwein als Vorreiter für die Verwendung des Wortes rosa zu sehen, es wäre mir als Rosenliebhaber und Liebhaber dieser Farbe nun aber gar nicht in den Sinn gekommen!

Einmal mehr vom Schwein als neuer Horizont dieser Farbe weg gedacht:

Bald beruhigend zu lesen: Auf den Menschen als natürlicher Farbträger

werde rosa eher nicht verwendet – auch nicht bild- und boshaft vom (modernen) Schwein aus. Wenn rosa auf den Menschen bezogen wird, dann eher doch in der Verwendung des freundlichen Wortes rosig [S. 328]. Rosige Wangen vielleicht. Da liegt der Bezug zur Blume dann doch näher.

Zum anderen ergebe sich für rosa die übertragende Lesart ‘optimistisch, positiv, unrealistisch’

. Früher sei diese Gebrauchsweise auf die Adjektive rosig und rosarot beschränkt gewesen; (…) rosa als neudeutsches Synonym für die Redewendung rosarot im Sinn von zuversichtlich [vl. S. 323ff] – bis naiv? Ich selbst würde diese Wörter in diesem Kontext so nicht gleichsetzen und verwenden.

Die Lesarten von rosa im Sinne von rosarot sind laut Kaufmann auch beim Schwein nicht fern. Dennoch: Auch wenn das moderne Schwein in den Wendungen „Glücksschwein“ oder „Schwein gehabt“ heute irgendwie in einem positiven

Kontext stets rosa gesehen und gezeigt wird:

![von Joshua Lutz (Eigenes Werk) [Public domain], via Wikimedia Commons Sus scrofa scrofa](website-bilder/sus-scrofa-scrofa-th.jpg) Quelle: Joshua Lutz, Wikimedia Commons.

Quelle: Joshua Lutz, Wikimedia Commons.

Dass ausgerechnet die idealisierte Haut-Farbe eines in erweitertem Kontext eher negativ belegten Tieres der neue Bedeutungshorizont

einer wunderbaren Farbe bei meinen Zeitgenossen sein soll, will ich nicht glauben!

Diese Gedankensprünge genügen, um einen etwas irritiert zurückzulassen: Denn wie man selbst Farben wahrnimmt, spiegelt nicht zwingend die Regeln, wie Farben von anderen wahrgenommen werden: Diese Vielfalt an Bedeutungskomponenten erschließt sich besonders bei der Beobachtung des aktuellen Sprachgebrauchs. [S. 329]

Und dies Kulturen übergreifend und vergleichend, denn: Offensichtlich nimmt rosa im deutschen Farbwortschatz also eine Sonderstellung ein (…) [S. 328, Hervh. v. mir]

.

Rosa in deutscher Sonderstellung? Offenbar bei Rosen-Liebhaber/-innen, ob deutsch oder international gesehen, auch!

Genügend Stoff für lange Winterabende, über die eigenen Rosen, über die eigenen Vorlieben und rosa kräftig nachzudenken …

Meine voreilige Lehre: esst weniger Schwein, schaut nicht so viel fern, kauft andere Spardosen und pflanzt stattdessen mehr Rosen … dann wird Eure Sicht wenigstens auf diese Farbe wieder schöner und ursprünglicher: Rosa ist die Farbe der Rose!

Rot bis violette (blau)

Rote Rosen schwarz gesehen

Menschen, die eine Rot-Grün-Blindheit haben (die sogenannte Farbblindheit), sehen eine rote Rose so, wie eine Biene sie sieht: schwarz-gräulich. Es mag beruhigen zu wissen, dass ein Geschöpf, dessen Nahrungsgrundlage es ist, (Blüten-) Farben zu erkennen, wunderbar mit dieser partiellen Blindheit durch die Welt kommt! Denn Düfte und auch das wunderbare Ertasten von Rosenblüten entschädigt für diese Einschränkung bei der Wahrnehmung von roten Rosen.

Nun ist Rot eine beliebte Farbe in der Rosenwelt – und ich werde mich hüten, Sie mit Sätzen zu langweilen, die von Roten Rosen und Liebe handeln. Stattdessen eben diese Zeilen über jene genetisch bedingte Sehschwäche, die Rot aus der Wahrnehmung offenbar ausschließt.

Als ich diese Webseiten schrieb und überlegte, wie die einzelnen Seiten wohl gestaltet sein müssten, um auch für Menschen mit einem Handicap – etwa einer allgemeinen Sehschwäche – gut lesbar und nutzbar zu bleiben, war mir die Rot-Grün-Sehschwäche zunächst gar nicht in den Sinn gekommen. Erst beim Schreiben konkret dieser Seite über rote Rosen tauchte dieses Problem auf. Die Antworten aber rund um eine Optimierung der eigenen Seiten ist zusammengefasst leider ernüchternd: So gut wie möglich geht – dies ist auch schon das „Optimum“!

Die Schrift meines Logos ist rötlich-lila (violette), also im Spektrum von Rot, sorry;

diese Farbe des Logos verwendete ich auch für die Schrift geöffneter Links im Menü und für die Farbe eines schmalen, links angeordneten Balkens für die Hervorhebung einzelner Textpassagen. Allerdings sind diese farblichen Kennzeichnungen auch für jemanden mit dieser Sehschwäche im Kontext erkennbar. Jedoch habe ich auf die Idee verzichtet, diese Schriftfarbe des Logos für die weitere Gestaltung zu nutzen, obgleich es mir angebracht und schick erschien.

Die Farbe besuchter Links ist „klassisch“, sie geht freilich damit auch wieder ins Violette. Aber auch hier gilt: besuchte Links dürften im Vergleich zu nicht besuchten Links für jeden gut erkennbar sein. So, wie es mit meiner Farbwahl geworden ist, erscheinen mir die Seiten ruhig, gut und brauchbar.

In jedem Fall war die Erkenntnis lehrreich, wie umfangreich Design denken muss.

Prozentual gesehen haben diese Sehschwäche des Roten nicht allzu viele Menschen, Männer mehr als Frauen, insgesamt jedoch nur um die 5 %. Und mir kam kurz der Gedanke, dass diese 5 % die einzigen Menschen umfassen, die Rosenblüten in einem tiefen, reinen Schwarz sehen …

Einen Eindruck, wie die Welt mit den Varianten der Rot-Grün-Sehschwäche wahrgenommen wird, vermittelt die Seite www.eyesy.de.[*]

[*] Weitere hilfreiche Webseiten, die Seheinschränkungen ausführlicher beschreiben und simulieren: ABSV, PRO RETINA, DBSV – mit Simulationsfilmen.

Ein Gedicht zur Deutung von „roten Rosen“ … mit zarter Kritik an der Liebhaberei

Zum Abschluss ein Gedicht von Hermann Löns (1866–1914) [aus: Der kleine Rosengarten, Husarenlied, Hesse & Becker Verlag 1923 (1911), vol. 1, bei Projekt Gutenberg-DE]; daraus ein in der Rosenwelt gern und viel zitierter Vers:

Auf meinem Grabe Soll’n rote Rosen, Rosen steh; Die roten Rosen Und die sind schön.

Ein schlichtes Liebhaber-Bekenntnis zu einer Farbe? Gar zu einer Pflanze? Wohl kaum, denn liest man die fünf Strophen des Gedichts „Husarenlied“ – in dem von Abschied, Pulver, Blut und Vaterland die Rede ist – lässt weder die letzte Strophe noch der Name des ganzen Bandes („Der kleine Rosengarten“) die Deutung einer unbefangenen Liebschaft zu „(roten) Rosen“ zu. Ein Gedicht eines kritisch zu lesenden Kopfes? Gewiss.

Banalste Gedichte (…) und Provinzprosa, die der Blut-und-Boden-Literatur zumindest vorgearbeitet hat und für die der Ausdruck Kitsch noch ein Euphemismus ist (…)

Mag sein, dass Herr Koch gut begründet derart vernichtend wettern kann.

Die kleine Strophe des Gedichtes jedoch – zugegeben: auch hier aus jeglichem Kontext gerissen – ist nett und mache den Kopf einmal flexible; denn nichts spricht dagegen, die (vermeintliche oder tatsächliche) Lieblingsfarbe Löns in dieser Strophe nach Geschmack (oder Sehvermögen) auszutauschen … und die Friedhofsstille durch einen lebendigen Garten: „In meinem Garten …“

Diese freie Interpretation und Fortführung des Gedichts geht freilich nur, wenn diese Strophe – wie leider nicht selten – vereinzelt zitiert wird.

Behaupten wir einmal: Löns selbst und der kulturelle Kanon im Umgang mit Dichtkunst hätte bestimmt nichts dagegen?[*]

Rosenfarben sind Mischfarben – darin liegt ein besonderer Reiz

Rosa und Lila (hier und da mit weiss gemischt) sind meine Lieblingsfarben der Rosen. Das französische lilas meint Flieder, fliederfarben, eine wunderschöne, eine warme, weiche Farbe, die Rosen Ausdruck verleiht, ähnlich dem Violette, jedoch dezenter. Vielleicht liegt in meiner Bevorzugung von lilafarbenen Rosen der Grund, warum ich gelbe Rosen – allerdings je nach Sorte – weniger gern sehe: komplementär im Farbkreis zu lila, ist es vermutlich theoretisch gut erklärbar, diese beiden Farben nicht gleich gern haben zu können.

Flieder, Lila und Magenta sind stets weicher als Purpur, Violette oder auch Blau. Diese Farbgruppe ist insgesamt gar nicht leicht zu bestimmen, nur Blau gehört eindeutig zu den Grundfarben, neben Rot und Gelb. Violette ist eine der sieben Regenbogenfarben (Spektral-Farben), sie kommt aber in der reinen Farbe des Regenbogens in der Rosenwelt nicht vor. Von Flieder bis Purpur und Violette: Rosenblüten sind stets ein Gemenge dieser Farben. Und weil der Mensch es einfach mag, wird Lila und Violette häufig synonym verwendet.

‘Blauwe Stad’ – lila, violette Farben. Blau findet sich nirgends.

‘Blauwe Stad’ – lila, violette Farben. Blau findet sich nirgends.

Dass Lila und Violette oftmals den Charakter des Unbestimmten, Geheimnisvollen zugeschrieben bekommen, mag daran liegen,

dass es Farben sind, die sich einer eindeutigen Beschreibung leicht entziehen. Möglicherweise liegt genau hierin deren besonderer Reiz. Denn was nicht eindeutig ist, betrachten wir besonders genau.

Rosen mit violetten, dunklen Blütenfarben, insbesondere diejenigen mit schwärzlichen Nuancen, bewundere ich eher und meine Zuneigung zu dieser Farbrichtung

ist gespalten; es mag sein, dass dies ein kulturelles Erbe ist. Christlich erzogen assoziiere ich zu Violette die Farbe der Kirche, die Fastenzeit,

die Gewänder der Bischöfe. Und ich darf – vielleicht aus dem Kontext springend – hinzufügen, dass diese Assoziationen nicht nur positiv besetzt sind. Farben sind halt nicht nüchterne Physik,

sondern Kultur und Biografie.

Die Frage nach dem, was möglich ist

Blaue Rosen

Zu blauen Rosen sei zweierlei angemerkt: Es gibt sie nicht und zweitens, warum will der Mensch immer das, was er nicht hat? Rosenblüten in der Grundfarbe Blau

sind wohl nur über die Manipulation der Gene der Rose zu haben, denn der Genbestand der Rose kennt kein „blau“. Und entsprechend muss ich meine erste Aussage, es gäbe keine blauen Rosen, auch schon revidieren. Wir leben in einer Zeit, in

der ein Eingriff in den Genpool ein konventionelles Verfahren zu werden scheint. Wo die Grenzen dessen liegen, was wir lassen sollten, obgleich wir es können, weiß ich nicht zu sagen.

Ein Gefühl aber von Unbehagen und Sorge mag einen beschleichen, versteht man die blaue Rose aus Japan als Vorläufer kommender Entwicklung.

Zur Blauen Rose durch Gentechnik, ein Artikel aus dem Forum Bio- und Gentechnologie.

Ich für meinen Teil möchte in meinen Rosen keine Gene von Stiefmütterchen und Co. haben. Falls ich es noch erleben sollte, dass die Zucht neuer Sorten ein „kreatives“ und

marktorientiertes Spiel am Genbestand der Rose wird, werde ich meine Leidenschaft für dieses Geschöpf überdenken.[*]

Gelb bis orange

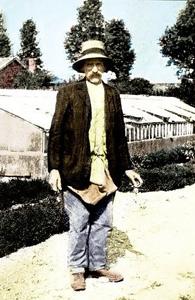

Josep Pernet-Ducher (1859-1928), Rosenzüchter in Lyon, F.

Josep Pernet-Ducher (1859-1928), Rosenzüchter in Lyon, F.

Innovation in der Rosenzucht: ‘Soleil d‘Or’ (1900), rein gelb und sehr anfällig für Sternrußtau.

(Gelbe Rose:) Rosa foetida, Rosa lutea (Mill.), Rosa eglanteria (Mill. non L.), Persische Rose, Fuchsrose, ‘Austrian Yellow’ (ein Name von Charles de I’Écluse) …:

(Gelbe Rose:) Rosa foetida, Rosa lutea (Mill.), Rosa eglanteria (Mill. non L.), Persische Rose, Fuchsrose, ‘Austrian Yellow’ (ein Name von Charles de I’Écluse) …:

Eine erstaunliche Namenvielfalt für eine doch recht unangenehm riechende Rose mit einfachen Blumen. Und doch bemerkenswert: Blüten in reinem Gelb!

Quelle: Ducher, Wikimedia. Rosenbild, Wikimedia.

Gelbe Rosen – neue, alte Farbe der Rose

Möglicherweise war ‘Soleil d‘Or’ von Pernet-Ducher die erste Rosenzüchtung mit rein gelben Blüten und wiederholter Blüte. Die Rosenfarbe gelb war zuvor nicht unbekannt (‘Parks Yellow Tea-scented China’ und deren wenig frostfesten Abkömmlinge, ‘Jaune Desprez’, Desprez 1826, ‘Jaune de Smith’, Smith 1829, GB., ‘Maréchal Niel’, Pradel 1864, F – u.v.m.), jedoch kein Ergebnis der Rosenzucht.

Pernet-Ducher versuchte gezielt, das Gelb einer Rose einzukreuzen; er nahm nicht die Wildform Rosa foetida und seine ‘Antonie Ducher’ (eine rötliche Remontant-Rose) als Partnerin,

sondern wählte den Abkömmling ‘Persian Yellow’ (Fundrose, Sir John Willock, 1837.), großblumiger als die Stammform Rosa foetida. Das Ergebnis von Pernet-Ducher war erstaunlich: ‘Soleil d‘Or’, rein gelb, sehr großblumig und gefüllt, recht frostfest – und leider ebenso nach Fuchs riechend wie die Wildform auch (lat.: foetidus = stinkend).

Fotos von ‘Soleil d‘Or’ finden Sie unter dem Link zu ‘Persian Yellow’.

Ferner ist diese Sorte von Pernet-Ducher ebenso anfällig für Blatterkrankungen wie die Eltern und insoweit eher für Liebhaber lohnend, die diesbezüglich keine Scheu kennen und auch Geschichte in ihrem Garten blühen sehen möchten. Ich habe diese Sorte allerdings nur einmal vermehrt – und keinen Liebhaber gefunden …

Mehrfarbig und gestreift

Eine gestreifte oder auffallend mehrfarbige Wildrose ist mir nicht bekannt. Möglicherweise hat die Natur es bei der Rose nicht vorgesehen, bunt zu sein. Ursprünglich zuhause auf der nördlichen Hemisphäre, genügen der Wildrose offenbar klare Farben und auch einfache Blütenformen, um den Bestäubern zu signalisieren: Hier gibt’s Pollen und Nektar!

Weiße und rosafarbene Blüten in fünf Petalen scheint die Lieblingsvariante der Rose für diesen Zweck zu sein.

Bunt ist eher eine Erfindung späterer Generationen der Rose. Bei den sogenannten Historischen Rosen: Rosa gallica ‘Versicolor’ (Synonyme: Rosa mundi, ‘Provins Panaché’ und ein dutzend weitere), vor 1581, ‘Commandant Beaurepaire’ (Synonym: ‘Panachée d’Angers’) von Robert und Moreau, vor 1864, und die sehr späte Remontant-Rose ‘Ferdinand Pichard’ von Rémi Tanne, 1921. Es sind drei gut bekannte Beispiele gestreifter alter Rosen. So richtig bunte Sorten, mit Kontrastfarben, scheckig und strahlend, die finden sich in der Gruppe der sog. Alten Rosen aber auch nicht. Und ein Ergebnis gezielter Rosenzucht sind die allermeisten Sorten aus dieser Gruppe ebenfalls nicht.

In diesem Sinne: bunt – oder mehrfarbig und gestreift – ist neueren Datums, ein Ergebnis der neuzeitlichen Rosenzucht.

Das Bemerkenswerte an der Rosenzucht heute ist, dass sie Gene mischt, die wohl von der Natur nie gemischt würden. Aus der Sicht der Natur stellt sich die Frage: Wozu? Uns aber gefällt es offenbar, diese bunten Rosen – und unsere Antwort auf die Frage der Natur ist salopp: Warum nicht?

Die Evolution der Natur zeitigt halt andere Ergebnisse als die Zucht durch Menschenhand. Dies macht die Rose ja schließlich auch zu einem, zu unserem Kulturgut.

Entsprechend finden wir die buntesten Rosen in fast allen erdenklichen, bald plakativen Farbkombinationen als Ergebnisse der Zucht. Dezente Farbspiele der Rosenblüten indessen sind bald so alt wie die Rose selbst, obgleich die Natur, wie schon erwähnt, bei den Rosen (nicht aber etwa bei Vögeln, Schmetterlingen oder anderen Geschöpfen!) es lieber klar und einfach mit ihren Farben hält. Allerdings enthält offenbar selbst die schlichteste Wildrose das Potenzial, in ihrer Blüte bunt zu sein. Denn was als Veranlagung nicht vorliegt, zaubert auch die kreativste (konventionelle) Rosenzucht nicht hervor – schlimmstenfalls jedoch ein gedankenloses Spielen mit und ein Vermengen von artfremden Genen. Letzteres freilich sollten wir – gar in schnöder Motivation etwa eines „noch bunteren Beetes“ – tunlichst unterlassen![*]

[*] Es sei aber hier dunkel orakelt, dass die Gentechnologie vor dem Rosengarten keinen Halt machen wird – nicht nur in Anbetracht der ersten blauen Rosenblüte via Genmanipulation [Sprung nach oben zum Absatz] im Schnittrosen-Segment. Was als Chimäre und Designer-Kind im Stall und Kindbett schon marktgängig erscheint, was unmerklich und nur augenscheinlich als „Mais“ und „Raps“ auf Feldern schon längst wächst, will ich als „Rose“ in meinem Garten nicht erleben müssen und „kultivieren“! Falls die „dauer-schwelgende Liebhaberei“ – der Rosenwelt und anderswo – ihrer Maßlosigkeit, Gier und Eitelkeit auch diesbezüglich anheim fällt, müsste jeder „echte Liebhaber“ von Pflanz, Tier und seiner selbst den Weg zur Revolution finden! Leider, so ist zu befürchten, wachsen Generationen stickum (= heimlich, unmerklich – Ausdruck aus meiner Heimat, Raum Ruhrgebiet) hinein, was für die Eltern noch „undenkbar“ erschien. Eine egoistische Hoffnung ist die, dass mein Garten und ich schon zu alt sind, diese schnelllebige Entwicklung im Kinderzimmer, auf dem Teller und im Rosenbeet noch miterleben zu müssen.

Georges Delbard hat mit seiner Rosenreihe Malerrosen gleich eine ganze Gruppe hauseigener Rosen auf den Markt gebracht, die in allen möglichen Varianten mehrfarbig und gestreift sind.

Gänzlich neu aber ist diese Zucht des Bunten nicht.

Farbiges Laub findet sich bei Rosen auch, wenngleich seltener. Bekannt ist die Sorte ‘Verschuren’, eine Teehybride (Edelrose) von Verschuren 1904, NL. Diese Variegation des Laubes kann verschiedene Ursachen haben. Insofern keine Krankheit vorliegt (Virusinfektion) oder eine Mangelerscheinung (Chlorose) – beides zeigt eine insgesamt geschwächte Pflanze – entsteht dieses Phänomen durch partielle Fehlfunktion des Blattgrün bildenden Gens: die Bildung von Chlorophyll = Blattgrün wird quasi räumlich begrenzt verhindert.

‘Ascot’ (Tantau 2007, Ger.). Variegation an einem Fiederblatt.

‘Ascot’ (Tantau 2007, Ger.). Variegation an einem Fiederblatt.

Es ist eine Laune der Natur und immer wieder einmal zu beobachten; die Abb. zeigt (eine nicht sorteneigene) Variegation bei der Sorte ‘Ascot’.

Einen Einblick in dieses Phänomen finden Sie bei Wikipedia, Variegation.

Farbiges Laub? An die wunderschönen, naturgegebenen Herbstfarben des Laubes einer Vielzahl von Rosen sei hier nur erinnert. Oft schon Grund genug, eine Sorte zu pflanzen – und den Blick auf die vielbemühten „Roseneigenschaften“ für sich selbst offen zu halten.